□ 中国船舶工业行业协会

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我国船舶工业呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好发展态势,造船三大指标同步增长,国际市场份额保持领先,收入利润出口全面提升,高端装备取得突破,绿色低碳化加速发展,但行业保持平稳健康发展仍面临诸多挑战。

数说价值创造

2023年,全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元,同比增长20.0%;实现利润总额259亿元,同比增长131.7%。

2023年,我国三大造船指标市场份额以修正总吨计分别占世界的47.6%、60.2%和47.6%。

2023年,我国船舶产品出口金额318.7亿美元,同比增长21.4%。

在全球18种主要船型中,我国有14种船型新接订单位居全球首位。

1 基本情况 增长是主旋律

三大造船指标同步增长

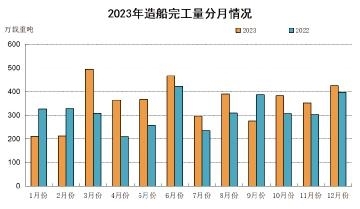

2023年,全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%;截至2023年12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32.0%。

2023年,全国完工出口船3453万载重吨,同比增长12.6%;承接出口船订单6651万载重吨,同比增长64.1%;截至2023年12月底,手持出口船订单13015万载重吨,同比增长36.7%。2023年,出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量及手持订单量的81.6%、93.4%和93.4%。

船舶出口金额保持增长

2023年,我国船舶产品出口金额318.7亿美元,同比增长21.4%。其中,散货船、油船和集装箱船三大主流船型出口金额合计187.1亿美元,占出口总金额的58.7%。2023年,我国船舶产品出口到191个国家和地区,其中向亚洲、欧洲、拉丁美洲出口船舶金额分别为177.3亿、29.0亿和28.4亿美元。

收入利润实现稳步增长

2023年,全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元,同比增长20.0%;实现利润总额259亿元,同比增长131.7%。

2 亮点纷呈 突破是关键词

国际市场份额保持领先,企业竞争力不断增强

2023年,我国造船大国地位进一步巩固,市场份额已连续14年居世界第一。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%,市场份额首次全部超过50%,较2022年分别增长2.9、11.4和6.0个百分点。2023年,我国三大造船指标市场份额以修正总吨计分别占世界的47.6%、60.2%和47.6%。

2023年,我国骨干船企国际竞争力不断增强,分别有5家、7家和6家企业位居世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。其中,中国船舶集团有限公司三大造船指标在全球造船集团中位居第一。

高端装备建造取得突破,船海产品全谱系发展

2023年11月,国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”正式交付,并于2024年1月1日正式商业首航,标志着我国已形成船海产品全谱系总装建造能力。

2023年,我国船企交付了20艘全球最大的24000TEU超大集装箱船,4艘17.4万立方米大型液化天然气(LNG)运输船,以及1艘全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船;自主设计建造的第五代“长恒系列”17.4万立方米大型LNG船顺利出坞。

2023年,一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付船东使用,全球单机容量最大的16兆瓦海上风电机组成功并网发电。

新船订单结构不断优化,绿色低碳化加速推进

2023年,我国船企巩固优势船型地位,抓住细分市场轮动机遇,新船订单结构不断优化。

在全球18种主要船型中,我国有14种船型新接订单位居全球首位。其中,LNG、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长,氨燃料预留、氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破,新接绿色动力船舶订单国际市场份额达到57.0%,实现了对主流船型的全覆盖。2023年,全球最大700TEU纯电动力集装箱船、全球最大5400马力纯电拖船、国内首艘500千瓦氢燃料电池动力船等研制完成并投入使用。

市场环境呈现有利变化,船企效益明显改善

2023年,我国骨干船企加快智改数转步伐、加大技术创新投入、加强精益管理力度,企业效益得到明显改善。同时,船价、钢价、汇率等影响企业效益的市场环境均朝着有利方向变化。

2023年,全球新造船市场需求活跃,船企新接订单大增,平均生产保障系数(手持订单量/近3年造船完工量平均值)达到3.5年,部分企业排产到2028年。

克拉克森新船价格指数2023年全年上涨10.1%,创2009年以来新高。船用6毫米和20毫米规格钢板价格全年震荡微跌超过100元/吨;人民币对美元中间价贬值超过1.9%。

2023年,规模以上船舶工业企业主营收入利润率达到4.2%,同比提高2.0个百分点。

重点船配产品硕果累累,新能源装备取得新突破

2023年,我国重点船舶配套产品研制取得新进展。

国产X92大型船用低速机曲轴锻件、风电运维船补偿栈桥、LNG船加注系统等装备实现交付。

中国船舶集团船用低速机完工量达403台,按功率计首次突破1000万马力,全球市场份额约为40%。

新能源产品研发取得新突破,船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单,首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功,全球首台套船用甲醇双燃料锅炉获得了型式认可证书和产品证书,国内研制的船用碳捕集系统(CCUS)获得原则认可证书。

3 主要挑战 风险为“不确定”

安全生产风险明显上升

船舶企业发生的数起安全生产事故,给全行业敲响了警钟,各企业需引起高度重视。

随着船企生产任务量的快速增加,工人加班加点、交叉作业增多,在油漆喷涂、动火作业、高空作业、密闭空间作业、吊装作业等关键环节中的安全风险隐患加大。同时,船企新员工数量明显增加,统计数据显示,重点监测船舶企业用工人数比去年增长13.8%。由此,新员工安全生产意识不足、风险辨识能力不强,以及企业安全培训未及时到位等问题也有所显现。

保交船压力逐渐加大

2023年,我国船舶企业手持订单量创2014年以来的新高,生产任务饱满,履约交付压力增加,“保交船、快交船、交好船”对企业生产管理、供应保障、经营接单等综合能力提出更高要求。

当前,船企手持船舶订单的修载比(修正总吨/载重吨)升至0.42,创历史新高。随着订单总量和高技术船舶占比的双提升,企业生产经营的复杂程度也明显增加。其中,大型气体船、超大型集装箱船、汽车运输船以及双燃料船舶等高技术船舶的批量建造任务,考验着企业在产能协调、专用设备供货周期、新工艺工法应用等环节的把控能力。此外,下游航运市场不确定性增强,细分领域运费分化加重,对部分船型交付进度可能造成潜在风险。

市场环境不确定因素增多

当前,钢材、汇率和航运市场的波动风险增加。截至2023年12月底,我国进口铁矿石和焦炭均价分别为123美元/吨和2413元人民币/吨,比年中低点分别回涨15.5%和33.1%,为钢材价格反弹预留空间。

全球地缘政治冲突加剧,冲击全球产业链供应链安全稳定,国际航运市场宽幅波动,克拉克森综合运费指数振幅达到36.1%。2024年美国货币政策大概率会出现调整,由加息周期进入降息通道,从而带动全球货币政策转向,也将影响人民币汇率变化。

4 预测建议 重点在“保交船”

据联合国和世界银行等多家国际机构发布的最新经济展望,预计2024年全球经济增速将进一步放缓,加上地缘冲突不断等因素影响,全球航运业和造船业将面临更多挑战。但行业脱碳进程加快,对新造船市场将产生积极作用。

综合分析,预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平,新接订单量将在8000万~1亿载重吨,手持订单量保持在2亿载重吨以上;预计我国造船完工量将在4500万载重吨左右,新接订单量约为5500万载重吨,手持订单量保持在1.3亿载重吨以上。

落实行业安全发展倡议,坚决守住安全底线

当前,船舶企业生产任务繁重,安全生产风险上升,各企业要高度重视,积极主动落实《中国船舶行业安全发展倡议书》,从严管理,真抓实干,坚决遏制重特大安全事故,全力维护行业安全生产形势稳定。

一要提高政治站位,切实履行企业安全生产主体责任。

二要完善企业安全生产规章制度,建立健全“层层负责、人人有责、各负其责”的工作制度和责任体系。

三要扎实做好企业安全隐患排查治理,提升安全风险管控能力。

四要重视企业先进技术应用,大力推动科技兴安。

五要加强企业安全教育培训,提高职工安全素质,形成遵章守纪良好行为习惯。

加快绿色智能转型,强管理提效率保交船

未来2年是我国船企交船高峰期,也是大型LNG船、大型集装箱船等高技术船舶的集中交付期,各造船企业要将“保交船”作为首要任务。

一是认真落实《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024—2030年)》相关要求,推动总装建造模式变革,加快船舶工业产品体系、制造体系、供应链体系绿色转型。

二是加快船舶企业智能化改造数字化转型,加强精益管理,优化生产工艺,提升标准化水平,提高总装建造效率,进一步缩短船舶建造周期。

三是加强生产计划管理,完善物资配套供应链,细化重点任务,严抓关键节点,加强与船东、船级社的协同配合,确保高质量按期交船。

树立风险中性理念,积极应对市场环境变化

面对外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升,全行业要坚持树立风险中性理念,努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

一是提升产业链供应链安全水平,发挥造船龙头企业的“链主”作用,带动重点船舶配套企业补链延链强链。

二是加强产业链上下游协同,采取与钢铁企业签订长期采购协议,采用期货避险工具,以及与金融机构签订远期结汇协议等方式,控制原材料成本和汇率变化等风险。

三是加强全球航运和造船市场分析研判,深化国际海事重点规则标准和行业重大问题研究,密切关注重大苗头性、趋势性问题,为企业生产经营、行业健康发展和政府部门决策提供有力支撑。