记者 李琴

中俄北极航道合作分委会的成立,有望有力推动北极航道的开发和利用,有助于促进北极航道发展成为太平洋和大西洋之间的全球性运输走廊,由此产生的相关船舶、设备、基础设施等方面的需求能否为我国船企打开新的市场空间,值得关注。

5月16日,国家主席习近平与俄罗斯总统普京共同签署并发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》(简称《联合声明》)。根据联合声明,双方在中俄总理定期会晤委员会机制框架下成立中俄北极航道合作分委会,开展北极开发和利用互利合作,保护北极地区生态系统,推动将北极航道打造成为重要的国际运输走廊,鼓励两国企业在提升北极航道运量和建设北极航道物流基础设施等方面加强合作。

业内人士表示,中俄北极航道合作分委会的成立有望有力推动北极航道的开发和利用,有助于促进北极航道发展成为太平洋和大西洋之间的全球性运输走廊,由此产生的相关船舶、设备、基础设施等方面的需求能否为我国船企打开新的市场空间,值得关注。

北极航行,探索已久

其实,中俄近年来一直在强调与推动联合开发北极航道。2019年6月,中俄签署中俄关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明,提出推动中俄北极可持续发展合作,在尊重沿岸国家权益基础上扩大北极航道开发利用以及北极地区基础设施、资源开发、旅游、生态环保等领域合作;支持继续开展极地科研合作,推动实施北极联合科考航次和北极联合研究项目。2019年9月,中俄总理第二十四次定期会晤联合公报正式发布,提出加强北极可持续发展合作,在兼顾域内国家权益的基础上,推动开发和利用北极航道,促进自然资源、基础设施现代化、科研、旅游、环保等领域合作。

近年来,俄罗斯对于开发北极航道一直寄予厚望并作出诸多努力,在2022年6月俄乌冲突升级之后更是如此。2023年10月,普京在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上表示,从2024年开始,冰级货船将在北极东北航道全线实现全年通航,建议各伙伴国“积极利用这一运输潜力”,而“俄方愿意提供可靠的冰上领航、通信和补给服务”。俄罗斯北极航线总局同时表示,在苏伊士运河与巴拿马运河这全球两大咽喉运河受阻的情况下,北极航道的顺利开通或许能够改变全球贸易格局。自2024年开始,船舶将在以前从未航行过的三月、四月和五月在破冰船的支持下航行。俄罗斯国家技术集团在2022年提出,在2026年前创建对北极进行昼夜卫星监测的系统“眼环”,“眼环”是北方海路和北极地区的雷达卫星监测项目,可提供有关船舶行驶和北极地区当前冰层状况的即时数据,以便进行未来几天的预测。中国远洋海运集团有限公司旗下一家企业的相关负责人表示,北极航道的通航能力近些年来的确在增强,俄罗斯已将北极东北航道的海冰预报区域从原来按地理经度划分的7个区增加至更加符合船舶通航习惯的28个区,为计划航经北极东北航道的船舶提供了更加合理的自主航行及航线的选择。

数据显示,船舶通过北极东北航道,从我国沿海港口到北美东岸的航程,比巴拿马运河传统航线缩短2000海里到3500海里;上海以北港口到欧洲西部、北海、波罗的海等港口,将比传统航线航程短25%到55%。这一距离与时间成本优势,也吸引了我国航运企业尝试通过北极航道进行极地航行。

2013年9月,原中国远洋运输(集团)总公司的“永盛”号货船从中国太仓出发,经过北极东北航道到达荷兰鹿特丹。航程7800多海里,比经马六甲海峡、苏伊士运河的传统航线短2800多海里,航行时间缩短9天。“永盛”号成为第一艘经过北极东北航道完成亚欧航线的中国商船。10年来,仅中远海运集团旗下中远海运特种运输股份有限公司一家航运公司,就先后投入26艘远洋船舶完成北极航线56个航次。2019年,中远海运与俄罗斯诺瓦泰克股份公司、俄罗斯现代商船公共股份公司以及丝路基金有限责任公司签署《关于北极海运有限责任公司的协议》,根据协议,四方将为俄罗斯联邦北极区向亚太区运输提供安排,并组织亚洲和西欧之间通过北极航道的货物运输。

2023年7月7日,中国新新海运有限公司旗下的“POLAR BEAR”号集装箱船搭载1600个集装箱从圣彼得堡起航,穿越北极东北航道,于当年8月中旬抵达中国上海,标志着中俄北极航线集装箱班轮正式启动。据测算,该航道比通过苏伊士运河运输需要的45~50天时间缩短了三分之一。隶属于俄罗斯国家原子能集团公司的北方海路管理总局为这条航道“保驾护航”,比如定期为船舶提供信息、导航服务,以及核动力破冰船破冰服务等。

自去年以来,由于气候升温带来的持续干旱导致巴拿马运河拥堵不断加剧,胡塞武装袭击红海商船导致苏伊士运河通行受阻,船队纷纷寻找替代路线,将目光转向相比传统航线路程更短的北极航道。北极航道能否成为全球性航线再次成为关注焦点。

北极航行,推广不易

虽然相比传统航线距离与时间成本更低,但北极航道要成为真正的全球性航线,目前还存在难以逾越的障碍,全年通航更是难上加难。

最大的障碍还是来自天气和环境条件。2021年11月,受寒冷空气影响,北冰洋海上形成近30厘米厚的冰层,24艘船舶搁浅在俄罗斯海岸附近的北冰洋多日,俄罗斯不得不派遣破冰船救援。此前,俄罗斯方面宣布,该海上航线将在整个11月保持开放。然而,诡谲多变的极地气候给北极航行带来诸多风险与不确定性,让俄罗斯关于北极航道全年通行的梦想再度受挫。据悉,低温不仅会使海面结冰,而且会使海浪飞沫、雾、冻雨、降雪等迅速形成积冰附着在船上,对船舶的浮性和稳性造成严重危害,甚至导致船舶倾覆、淹没,同时,低温还会影响船舶主机的正常运行。夏季,虽然海冰融化有利于船舶通航,但夏季平流雾范围较广、持续时间久,也会给航行带来风险。据了解,按中国船级社(CCS)标准CCS B1冰级的船舶,北极东北航道一年平均可通航时间为2个半月至3个月,时段大致为每年7月下旬至10月中上旬。

配套服务能力薄弱是影响北极航道通行的另一大因素。北极航道沿线救援、防污染、医疗、货物装卸设施等甚为缺乏,现有少量设施的功能也非常有限,尚不能支撑成规模的航运业务。航行保障必需的通信、导航、气象、海冰、海雾等资讯服务,精度有待完善、时效性有待改进,尤其高纬度通信信号时有时断,航行安全尚存相当风险。

具备北极航道航行能力的船舶数量少,也是北极航道难以大规模通行的重要原因。目前,航行于北极航道的商船以运送能源的液货船为主,还有一定量的杂货船以及少量的集装箱船。这可能与船东从成本角度考虑,认为北极航道还不具备经济性有关。因为极地船舶的建造成本高于普通船舶,而且PC6和PC7级的极地船舶仍然只能在夏季/秋季通航北极,这样测算下来,航行时间的缩短可能不足以抵消建造成本的上升以及在北极航行的安全风险。不过,随着中俄北极航道合作分委会的成立并推动北极航道的进一步开发,极地船舶的需求或将增加。业内专家表示,未来要发展极地运输船舶,主要可分为两种,一是发展全水域运输船舶,既能够正常航行于宽敞水面,又能够在北极水域实现破冰航行,该类船型的成本较高,设计建造难度大;二是发展“北极钟摆航线”型运输船舶,实现极地锚地到另一锚地的货物运输,再转由常规船舶在太平洋、大西洋进行运输。

据了解,我国在极地商船和部分高冰级极地船舶建造方面已取得突出进展,包括PC3级极地重载甲板运输船、PC3级极地凝析油船等。通过密切跟踪“永盛”号通航北极的情况,记录北极环境变化及航道冰情情况,我国相关船企在极地船型线、冰区加强型结构、动力装置、防冻技术等多个关键技术方面取得成果,并推出适合于北极地区夏季/秋季在中等厚度的当年冰龄状况(可包括旧夹冰)下航行的极地多用途船等,其相关区域全部使用高强钢或冰区加强漆,船舵、螺旋桨、通信导航等系统和设备都进行了极具针对性的优化。不过,由于我国国内破冰船的需求不多,破冰船等高冰级船舶的技术发展较慢,基础科研设计力量相对薄弱,目前世界上设计和建造破冰船能力较强的国家主要有俄罗斯、芬兰、瑞典、德国、美国、挪威、丹麦、加拿大等。

业内专家表示,北极航道的规模化航行,需要相关技术的升级与突破,如高纬度通信、航运保障资讯服务技术等,同时需要配套基础装备与设施,比如配套的高冰级的破冰船、连接码头和最终目的地的铁路等。这些问题的解决,还需要大规模的有效投资与科技创新。

相关链接

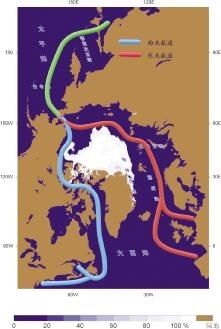

北极航道由两条航道构成,包括西伯利亚沿岸的“东北航道”和加拿大沿岸的“西北航道”。东北航道主要连接亚洲和欧洲,而西北航道则连接北美和亚洲。

东北航道也称为“北方海航道”,大部分航段位于俄罗斯北部沿海的北冰洋离岸海域。从北欧出发,向东穿过北冰洋巴伦支海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海和楚科奇海五大海域直到白令海峡。

西北航道大部分航段位于加拿大北极群岛水域,以白令海峡为起点,向东沿美国阿拉斯加北部离岸海域,穿过加拿大北极群岛,直到戴维斯海峡。

近年来,随着全球气候变暖,北极地区的海冰融化速度加快,北极航道的通航条件得到了显著改善,特别是在夏季,北极航道的大部分区域都可以通航,为北极航线的商业化和常态化运营铺平了道路。越来越多的船舶选择通过北极航道进行货物运输,从而缩短了航程,降低了成本。