□ 叶可

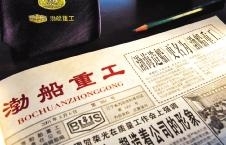

1982年1月1日,伴随着初冬寒风的呼啸和老式印刷机的轰鸣声响,四开四版、铅字排版、散发着油墨清香的《渤海造船》创刊号呱呱落地。42年过去了,这份记录着几代渤船人光辉征程的新闻纸,迎来了创刊第2000期。本期,我们来聆听一位2000期报纸的亲历者、见证者讲述这份报纸背后的故事,重温那些老报人激情燃烧的岁月。

——编者

在新闻媒体业态不断更新变化、新闻与文化传播方式持续迭代升级、纸媒的效能与生存空间逐渐被各类新兴媒体替代、传统媒体与新媒体深度融合发展的今天,有这样一份企业自办、内部发行的报纸,历经40年风云变化而顽强生存,连续出版2000期而笃行不怠。她以“最基层”的视角忠实记录“新中国第一造船厂”发展壮大的辉煌历程,以“最传统”的方式见证在改革开放和中国式现代化进程中渤船人闪光的足迹;她就像一朵圣洁的梅花,在不为人知的地方默默散发着芬芳。她,就是中国船舶集团渤海造船有限公司(原国营渤海造船厂)的《渤海造船》,一份被几代渤船人亲切地称为“厂报”的特殊媒体。

相识

1982年元旦,还在锦州求学的我回家过新年,有幸见到了《渤海造船》创刊号的“真容”。印象中,父亲当时手捧厂报的样子就像是捧着一个呱呱坠地的婴儿,眼中满是欣喜,爱到不忍放下。我知道,这是父亲从部队“转业”回地方、任国营渤海造船厂党委宣传部副部长之后人生中的又一个“高光”时刻。从那时起,阅读厂报几乎成了每个周末我与家人团聚时“佐餐必备”。这对习惯在操场上奔跑而无暇去图书馆看书的我来讲是难得的“充电”和“补课”,让担任班级宣传委员、负责板报宣传工作的我受益匪浅——这是我与厂报缘分的开始。

在20世纪80年代初,党和国家正处于拨乱反正、继往开来的关键时期,工厂的军民品生产也进入了崭新的阶段。但在当时,厂里的新闻舆论还主要靠有线广播“大喇叭”传递,或由各单位、各部门层层开会传达。信息渠道不畅,“小道消息”流行。因此,工厂急需一种权威媒体及时传达党的路线、方针、政策和工厂的决策、部署、要求,统一干群思想,凝聚职工人心。而《渤海造船》的横空出世,无异于雪中送炭、恰逢其时,其战略性、前瞻性、实用性等方面均体现出时任党委班子、宣传部领导的审时度势与高瞻远瞩,全厂干部职工对厂报创刊寄予厚望也就不足为奇了。

《渤海造船》的第一任主编冷劲松、副刊编辑何金是我就读船厂子弟中学时的老师,他们出生在大都市,毕业于名校,是经党组织严格政审后选派到工厂子弟中学任教的高才生。摄影记者安保全和文字编辑王冰、李伟义、裴世臣等同志是由宣传部领导从全厂相关单位、部门精挑细选而来的优秀人才,他们不仅政治素质过硬,业务能力也十分突出。厂报编辑部“高标准、高规格、高起点”的人员配备也为厂报的顺利启航与行稳致远奠定了坚实的人才基础。

相知

正如厂报《发刊词》中所言,《渤海造船》是船厂职工自己的报纸,它以促进社会主义物质文明和精神文明建设为宗旨,坚持“四项基本原则”,积极宣传党的路线、方针、政策;努力反映厂内生产形势和广大职工心声;宣传各个领域中的好人好事,批评各种落后现象和不正之风,发挥交流经验、沟通情况、传播知识的作用;振奋精神,鼓舞斗志,为生产服务,为职工服务。

厂党委宣传部以厂报创刊为契机,加大基层宣传报道员队伍的“网格化”建设力度,出台了《宣传报道工作管理规定》等规章制度,要求各单位成立宣传报道小组,领导挂帅,专人负责、量化打分、定期评比考核,考核评比结果与各单位年终总评挂钩。这项措施的出台,极大地调动了基层单位、机关各部门对宣传报道工作的重视程度和广大基层通讯员的工作热情,有力地促进了工厂的“两个文明”建设。

也正是在这时,我毕业回到母校,开始了“传道、授业、解惑”的职业生涯。校长施鼎文、陈志雄既是我的老师,又是单位领导,他们知人善用,甘为伯乐,安排我参与校团委和宣传报道组的工作,于是我就有机会经常给厂报投稿,参加宣传部、报社举办的业务培训和有奖征文等活动。这不仅让我与厂报之间的缘分得以延续和巩固,更重要的是,通过读书、写作让我的文字功力有了比较大的提升,而这对于“理工男”出身的我而言,无疑是在努力补齐自身“短板”。

回顾我在船厂子弟中学13年的工作经历,在工作之余写的几篇“豆腐块”文章在厂报和省、市报刊上发表,给自己也带来了一点点“小名气”。记忆犹新的是某年教师节前我灵感突现、一气呵成的散文《墨缘——记我的三位书法老师》,借以表达我对叶文祥、任国翥、夏贵纯三位书法老师的感恩之情。让我始料不及的是这篇“小作文”在厂报副刊发表后受到不少文学爱好者的关注和好评,还有幸获得了当年全厂征文活动的一等奖。

“爬格子”在别人看来可能属于没意思、没意义、没出息的“绣花功夫”,而我却乐在其中、乐此不疲。或许正是因为我的这种坚持,再加上一点点运气,在香港回归祖国后不久的一天,厂党委组织部的一纸调令让我的工作岗位发生了改变,我有幸和厂报编辑部同志们成了“一家人”,这难道不是上天赐予的缘分吗?

相伴

1997年,在工厂近万名国营职工中,35岁以下青工比例约占五成,加上厂属子弟学校、技工学校的青年学生以及厂办大集体单位的团员青年,工厂的青年力量及厂团委的作用不可小觑。新一代渤船人立足岗位成才、献身国防事业的先进事迹从《渤海造船》的平台上起飞,一路高歌直至登上了《全团要训》《中国青年报》《工人日报》等国家级媒体。工厂先后荣获了全国青年职工创新创效活动先进集体、全国五四红旗团委等国家级荣誉……这些成绩的取得,时任厂报主编和编辑部记者们功不可没。

进入21世纪,随着工作岗位的再次转换,我直接参与厂报活动的机会也大大减少。但是,在担任动力分厂党总支书记兼工会主席的7年时间里,我对宣传报道工作一如既往地重视并尽己所能予以支持——分厂在厂报历年评比竞赛活动中均名列前茅即佐证。厂报编辑部也经常对动力分厂开展职工思想政治工作成果立项、效能监察、节能降耗等政研成果进行专题采访、报道,以工作互动的方式赓续着我与厂报之间的这份不解之缘。

相守

2007年,工厂决定由我出任厂党委宣传部部长职务。命运之神的再度眷顾让我有机会成为在厂报付印之前最后一位签字的人,而这一干就是12年。

新闻是历史的瞬间,历史是新闻的积淀。我深知一份企业报纸对记录企业发展历史的重要性。大约在十年前,面对如雨后春笋般层出不穷的新兴媒体的挑战,传统媒体面临着转型发展的巨大压力,《渤海造船》当然也不例外。逆水行舟,不进则退。在公司领导的大力支持下,宣传部班子成员统一思想、迎难而上,决定打破报社编辑部的固有体制,在保证每周报纸正常出版的同时,眼睛向内,深入挖潜,集中人力、物力、财力等资源,发挥摄影科年轻编辑,记者脑子灵活、善于学习、敢于尝试的特长,终于实现了媒体宣传平台历史性的跨越升级。2013年2月22日,《渤海造船》在线1.0版——“渤船人”微信公众号(“渤海造船”微信公众号前身)应运而生,这甚至能与《渤海造船》创刊相提并论的时刻也让渤船成了集团成员单位中首家拥有线上媒体平台的单位,渤船企业报转型升级的经验在集团(重庆)新媒体工作会议上交流。

2023年,在渤船新媒体开通运行10周年之际,我收到了《渤海造船》在线3.0版——“渤海造船”微信公众号编辑给我送来的设计新颖的纪念卡,这让我感到十分欣慰,同时也对未来充满期待!

相传

回顾我与《渤海造船》相识、相知,相伴、相守的亲身经历,探究厂报创刊以来不忘初心、不辱使命、与时俱进、守正创新的成功实践,我有三点体会。

一是“内容为王”的黄金法则。渤海造船这艘大船70年前扬帆起航、破浪远行,让我们一路看到了无数可亲、可敬、可爱的渤船人拼搏奋斗的身影。他们用汗水和生命践行忠诚祖国、献身国防,爱岗敬业、自强不息,团结协作、服务大局,创新超越、永争第一的感人故事,是渤船弥足珍贵的精神财富和取之不尽用之不竭的文化宝藏与力量源泉,是《渤海造船》得赖生存的前提。

二是读者永远是“上帝”。厂报的主要读者是渤船广大干部职工及家属,他们对军工事业的忠诚与热爱,对渤海造船建厂70年来形成的企业文化的认同,对渤船未来发展的信心,是《渤海造船》赖以生存的基础。

三是媒体人的责任与坚守。党委宣传部、报社几代媒体人不忘初心、不辱使命,赓续血脉、恪尽职守,前赴后继、开拓创新的坚持与坚守,是《渤海造船》赖以生存的保障。

以上三方面互为支撑、缺一不可。惟如是,才有《渤海造船》这张企业报42年、2000期如一日的生生不息、薪火相传。

前一期

前一期